Российские микробиологи выделили первых представителей древней линии архей из горячих источников Камчатки и Курильских островов. Эти микроорганизмы способны жить в экстремальных условиях – при высокой кислотности и температуре. В отличие от известных термоацидофилов, новые штаммы метаболически уникальны – они запасают энергию исключительно за счет брожения на углеводах. На основе микробиологических экспериментов с чистыми культурами, а также детального геномного анализа группа ученых из России, Нидерландов и Австрии описала новый порядок живых существ внутри нового класса, названного Tardisphaeria. Результаты опубликованы в престижном журнале mSystems с пометкой «Editor’s Pick» (рекомендация редакторов, показывающая высокий уровень вклада данной статьи в науку, её важность и значимость). Исследования поддержаны грантом РНФ.

С развитием молекулярно-биологических методов стало ясно, что культивируется лишь ничтожная часть микроорганизмов (до 3,5%). Большинство остается так называемой “микробной темной материей”, их метаболизм и роль в экосистемах оцениваются преимущественно по метагеномным данным, не дающим полного и качественного понимания. Особенно сложна задача выделения чистых культур архей – древнейшего и наименее изученного домена жизни. Хотя археи встречаются повсеместно, а иногда и доминируют над другими организмами (как например, в кислых горячих источниках), большинство из них до сих пор не удается вырастить в лаборатории.

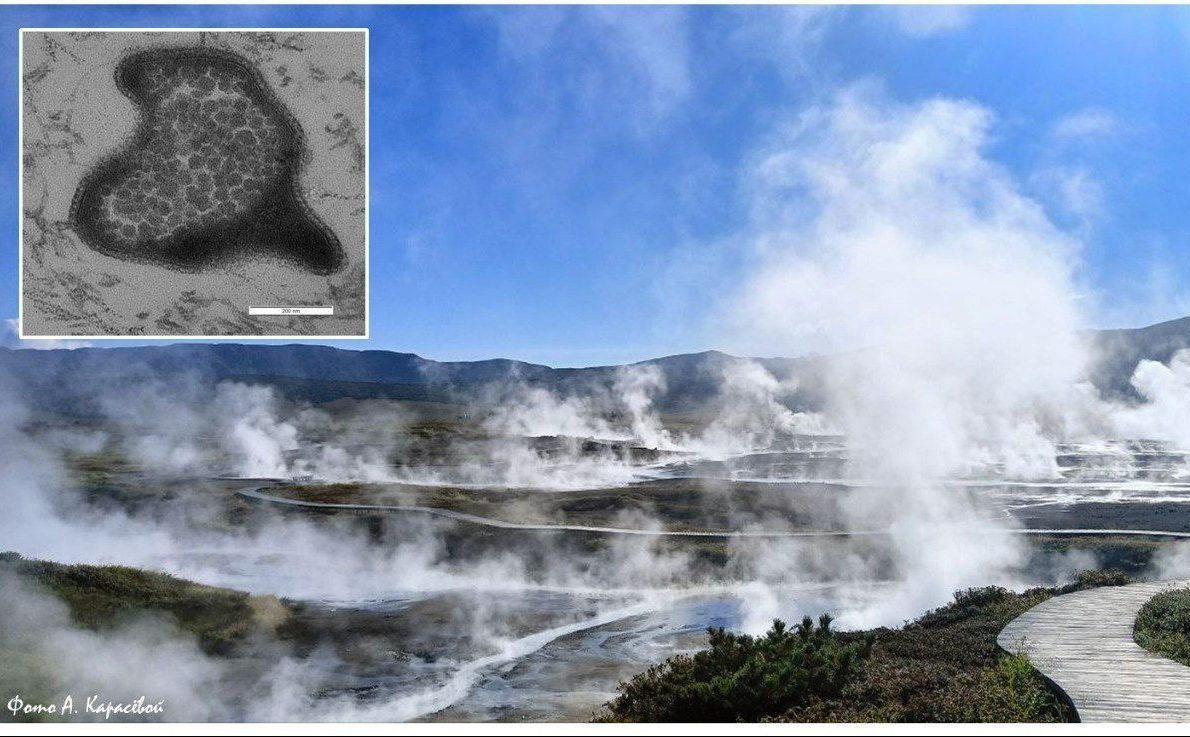

Микробиологам из ФИЦ Биотехнологии РАН удалось выделить две чистые культуры (штаммы MP-3918 и АК-3817) некультивируемой ранее группы архей очень глубокого ранга из наземных горячих источников Камчатки и Курильских островов. Проведенные полномасштабные исследования совместно с коллегами из Европы продемонстрировали отчетливое выделение этой линии в отдельный новый порядок (Tardisphaerales), входящий в новый класс (Tardisphaeria).

Микробиологам из ФИЦ Биотехнологии РАН удалось выделить две чистые культуры (штаммы MP-3918 и АК-3817) некультивируемой ранее группы архей очень глубокого ранга из наземных горячих источников Камчатки и Курильских островов. Проведенные полномасштабные исследования совместно с коллегами из Европы продемонстрировали отчетливое выделение этой линии в отдельный новый порядок (Tardisphaerales), входящий в новый класс (Tardisphaeria).

Новые археи – это мелкие, медленно растущие клетки неровной кокковидной формы, способные жить при низких значениях рН и повышенных температурах (так называемые умеренно термофильные и ацидофильные организмы). Эти организмы – строгие анаэробы, то есть живут без кислорода. Комплексное исследование метаболизма с использованием микробиологических экспериментов и полной реконструкции геномов показало, что они существенно отличаются от известных термоацидофильных бактерий и архей, запасая энергию только за счет брожения, а не дыхания, предпочитая в качестве субстратов сложные полисахариды.

Эта метаболическая способность обусловлена многочисленными генами, кодирующими разнообразные гликозидазы – ферменты, отвечающие за расщепление полисахаридов. Сравнительный геномный анализ всего порядка Tardisphaerales показал, что гидролиз разнообразных углеводов является характерной чертой этой группы.

Кроме того, первые выделенные представители рода Tardisphaera продемонстрировали заметную устойчивость к кислым условиям, ранее не наблюдавшуюся у термоацидофилов. Штаммы поддерживали высокую численность при pH 4,0 в течение 1–2 месяцев в чистой культуре и более полугода в высокообогащённых культурах.

Еще одна удивительная особенность новых анаэробных микроорганизмов – это способность выдерживать длительное присутствие кислорода в среде. Это связано с наличием системы детоксификации, обнаруженной в обоих геномах – одна из самых мощных систем защиты от активных форм кислорода, выявленных среди термоацидофильных организмов. Это позволяет археям процветать в кислых средах с повышенным окислительным стрессом.

«Новые археи, которых мы выделили, постоянно удивляли нас. Хотелось бы отметить один парадоксальный факт: их геномы – одни из самых маленьких для свободноживущих организмов, но при этом у них очень гибкий и разнообразный обмен веществ. Вероятно, такая комбинация отражает эволюционную оптимизацию – у них уменьшен геном, но при этом они умеют адаптироваться и использовать разные ресурсы. Они экономно расходуют энергию и умеют эффективно работать с тем, что есть в окружающей среде, даже если условия постоянно меняются. Мы показали, что представители нашей новой группы архей очень многочисленны в кислых и горячих местах обитания. Значит, подобная оптимизация дает им возможность, несмотря на низкий энергетический выход от брожения, успешно конкурировать с остальными обитателями горячих источников», — рассказала Татьяна Кочеткова, старший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН, руководитель гранта РНФ.

Результаты исследований показали, что представители нового порядка Tardisphaerales обитают в кислых эконишах по всему миру, включая геотермальные и мезофильные места. В горячих кислых гидротермах на Камчатке и Курилах эта группа архей может составлять до 40% от всего микробного состава.

«Такая высокая численность и распространенность указывает на ключевую экологическую роль наших архей, вероятно, как основных участников первичной деградации органического вещества в этих местах обитания. Специализация на гидролизе полисахаридов, по-видимому, обеспечивает этим медленнорастущим археям адаптивное преимущество, поскольку большинство других гетеротрофных термоацидофилов предпочитают пептиды или простые сахара. Сочетание мощной системы защиты от активных форм кислорода, длительной кислотной устойчивости и уникальной способности этих архей использовать повсеместно встречающиеся полисахариды, поступающими с остатками высших растений, водорослей и прокариот, вероятно, объясняет их доминирование в отложениях кислых сред с умеренными температурами» — пояснил Александр Ельченинов, один из руководителей этой работы, научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН.

Открытие и культивирование новой линии архей расширяют таксономию прокариот и выявляют ключевых участников круговорота углерода в кислых геотермальных экосистемах.

Геномы новых архей богаты генами, кодирующими ферменты, способные эффективно расщеплять углеводы в кислых условиях и высоких температурах. Это делает их ценным источником кислотоустойчивых термозимов, идеально подходящих для промышленных технологий, где нужны надежные и выносливые биокатализаторы. Такие ферменты открывают новые возможности в зеленой биотехнологии, производстве кормов с улучшенной усвояемостью и в крахмальной промышленности, где стабильность при высокой температуре и низком pH — решающий фактор успеха.

Проведенное полномасштабное исследование подчёркивает необходимость объединения современных генетических технологий и классических микробиологических экспериментов для надёжных и достоверных подтверждений функциональных прогнозов. Синергия этих подходов критически важна для глубокого понимания биологических процессов и успешного продвижения инноваций в науке.

Источник фотографии: ФИЦ Биотехнологии РАН (автор: Алина Карасева, младший научный сотрудник лаборатории метаболизма экстремофильных прокариот ФИЦ Биотехнологии РАН).

На фото изображена кальдера Узон (Камчатка) и новый вид археи Tardisphaera saccharovorans, штамм АК-3817