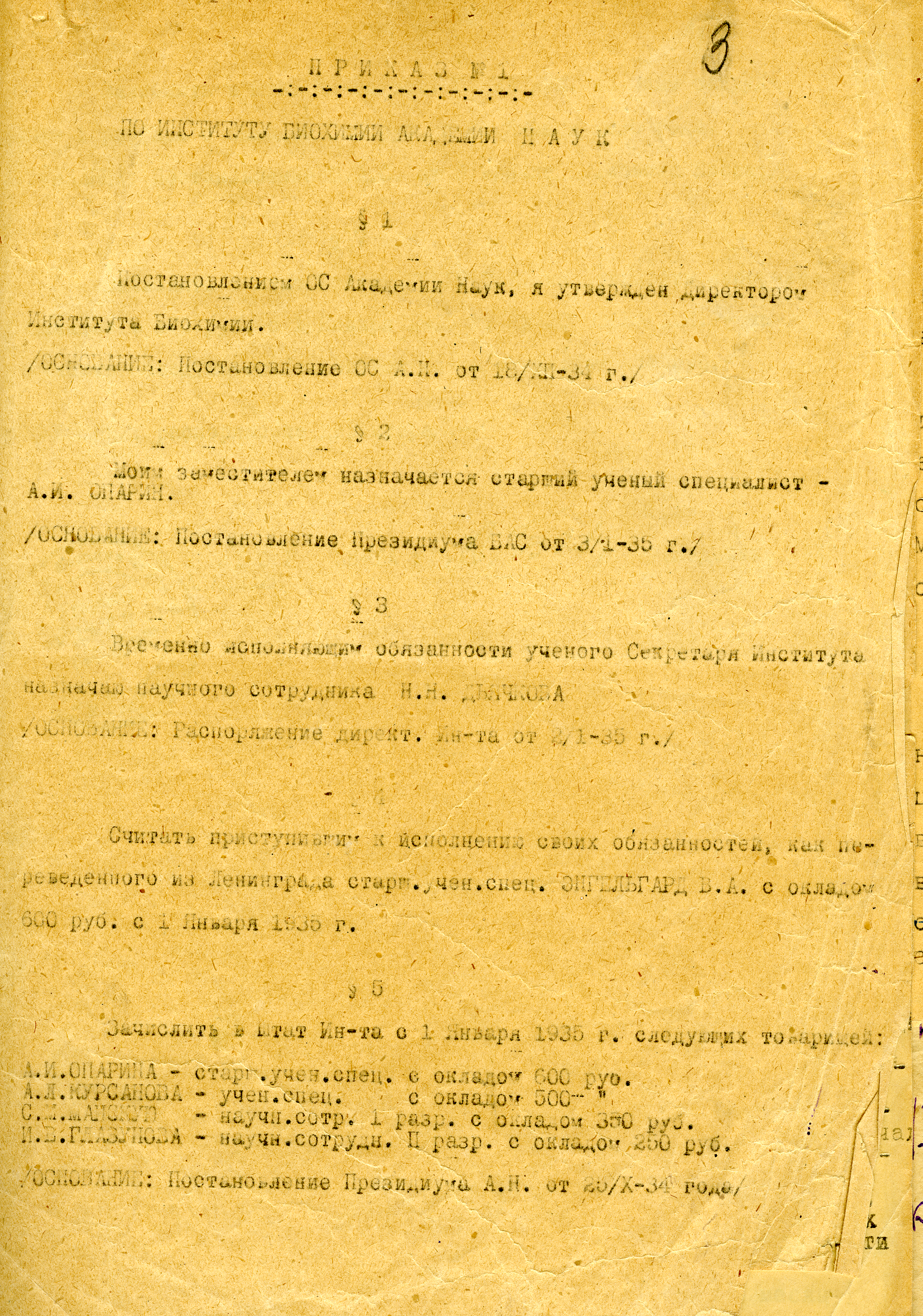

Институт биохимии имени А.Н.Баха — первый биохимический институт Академии наук, был создан решением Общего собрания Академии от 18 декабря 1934 года и 10 января 1935 года Институт начал свою работу (приказ директора Института академика А.Н.Баха № 1). Его основателями были выдающиеся ученые — академики Алексей Николаевич Бах и Александр Иванович Опарин.

|

|

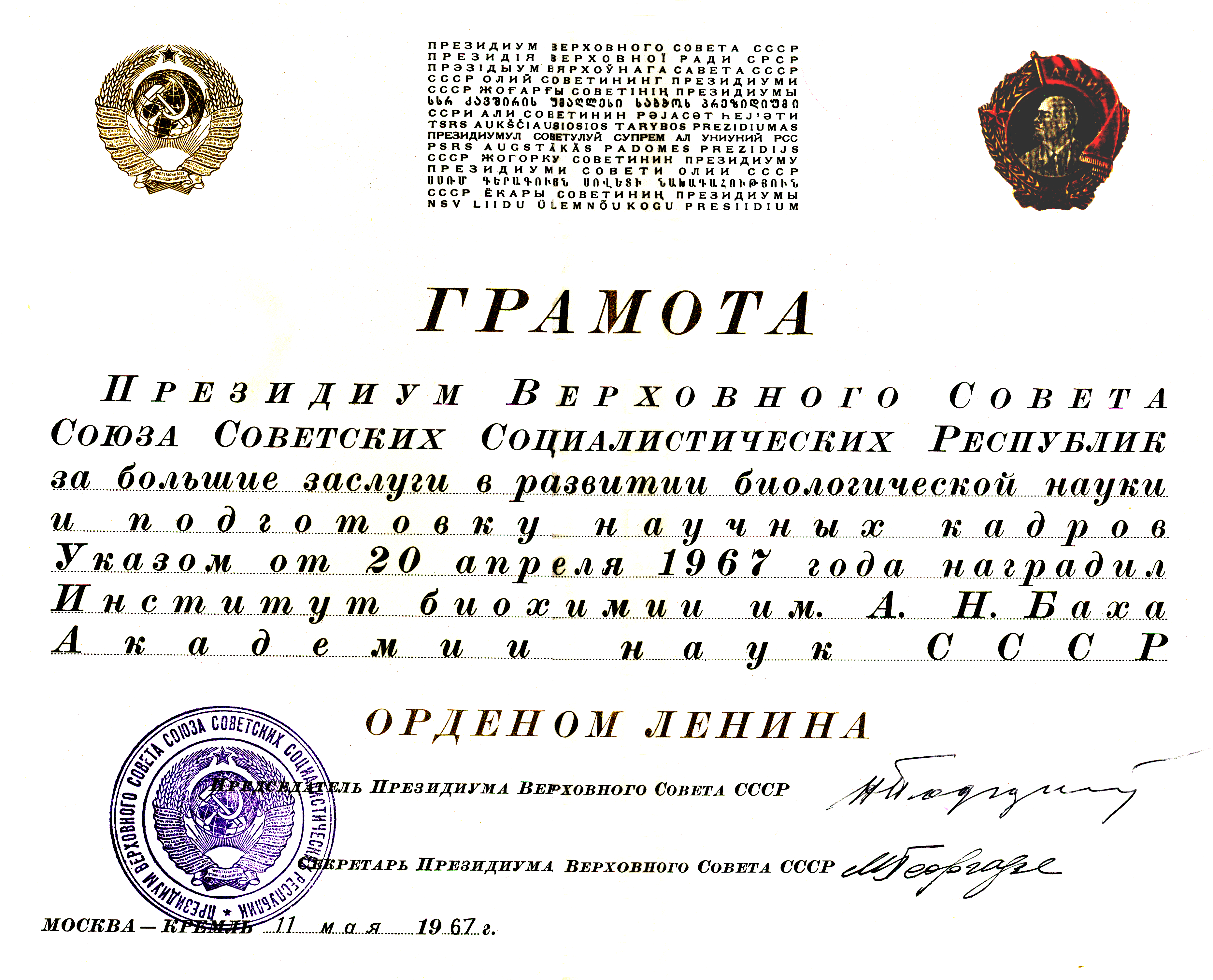

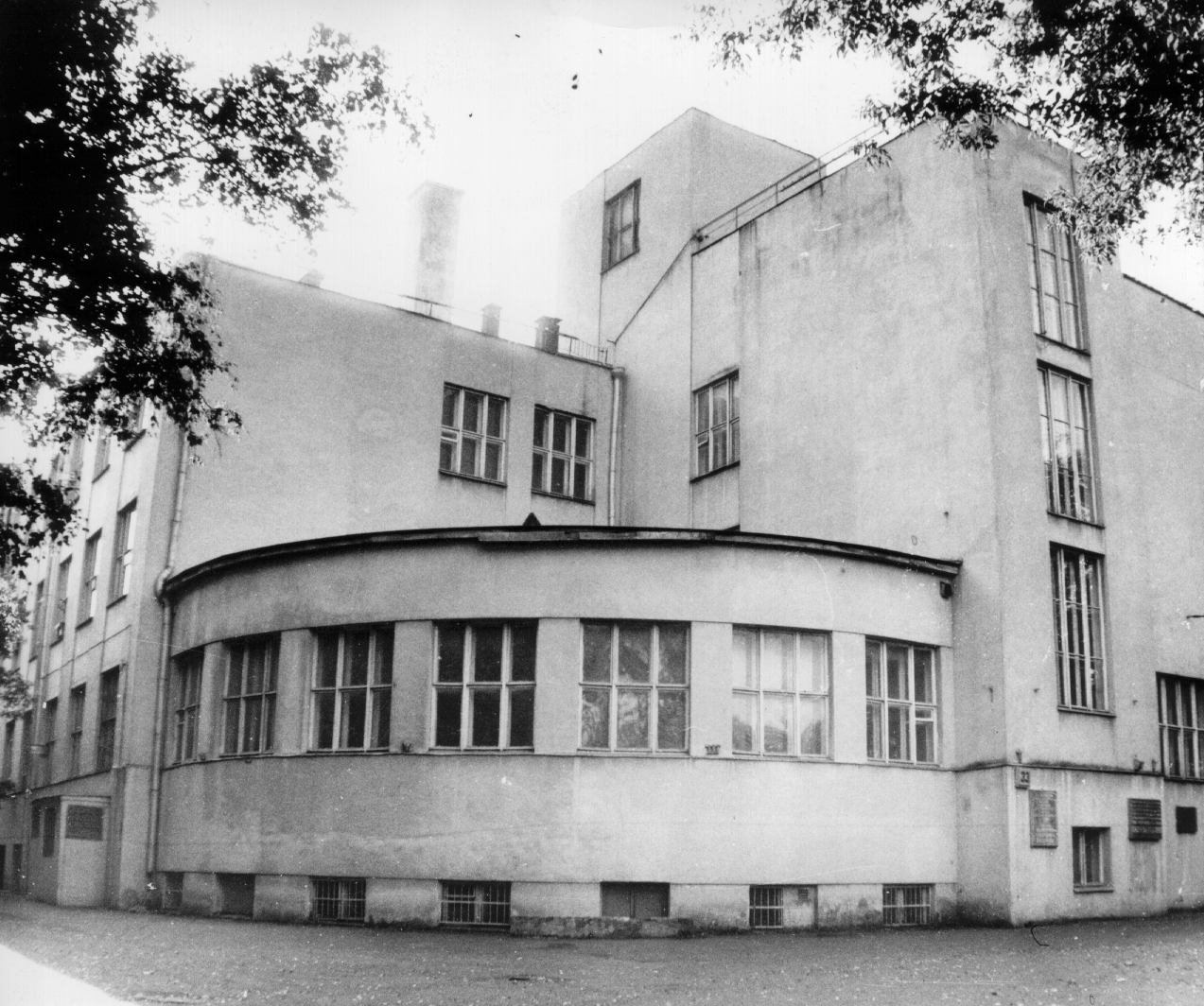

| Здание Института биохимии | |

Особое место в этом ряду занимает А.Н. Бах — основоположник отечественной биохимии. Он сыграл выдающуюся роль в организации советской химической и биохимической науки. В течение ряда лет он возглавлял Отделение химических наук АН СССР и был президентом Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева, основателем и главным редактором первого биохимического журнала — журнала «Биохимия».

В 1944 г. Советское правительство, учитывая выдающийся вклад А.Н. Баха в создание и развитие биохимических исследований в нашей стране, присвоило Институту его имя. В том же году Президиум Академии наук СССР в ознаменование 50-летия перекисной теории А.Н.Баха постановил проводить ежегодно 17 марта (в день рождения академика А.Н.Баха) научные чтения, посвященные крупным вопросам биохимии, а в 1946 г. учредил премию его имени за выдающиеся работы в области биохимии (перечень Баховских чтений и лауреатов Баховской премии).

Создание Института биохимии в составе Академии наук явилось закономерным результатом развития исследований, проводимых в этой области науки в нашей стране. Объединение ведущих ученых в одном институте позволило перейти на новый уровень исследований химических процессов жизнедеятельности.

Главной задачей нового института являлось познание разнообразных химических процессов, совокупность которых составляет качественную особенность жизни — биологический обмен веществ, а также исследование проблемы происхождения и эволюции жизни на Земле. Большое внимание использованию полученных фундаментальных исследований в практике: в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности и различных направлениях биотехнологии и экологии.

В Институте долгие годы плодотворно развивались такие направления, как исследование физико-химических основ ферментативных процессов, локализации ферментов в клетке; изучение окислительно-восстановительных процессов; биохимия растений, исследование азотфиксации и азотного обмена растений; изучение молекулярных механизмов фотосинтеза; биохимия микроорганизмов и микробиологических процессов; изучение синтеза вторичных веществ в растениях и разработка биохимических основ хранения сельскохозяйственной продукции и технологии в пищевой промышленности; выяснение связи особенностей обмена веществ растений с физиологическими и хозяйственно важными свойствами (иммунитетом, засухоустойчивостью и т.д.) и др.

Характерной особенностью всей деятельности А.Н.Баха было стремление разрабатывать фундаментальные проблемы науки и вместе с тем ставить научные исследования на службу практике. Еще в 1897 г. А.Н.Бах опубликовал в журнале Русского физико-химического общества работу «О роли перекисей в процессах медленного окисления», в которой он впервые изложил свою перекисную теорию биологического окисления.

В лаборатории, руководимой А.Н.Бахом, исследования проводились в двух направлениях. Одно из них — разработка теории перекисного окисления, согласно которой биологическое окисление совершается при помощи оксигеназ, перекисей и пероксидаз с участием активированного кислорода. Это направление впоследствии успешно развивалось в лаборатории д.б.н. Д.М.Михлина, а затем проблема биологического окисления и биоэнергетики на субклеточном уровне разрабатывалась в лаборатории проф. А.В Котельниковой, затем — в лаборатории проф. Р.А.Звягильской.

Вторым направлением работы лаборатории А.Н.Баха являлось исследование обмена азота в растениях и микроорганизмах и особенно проблемы фиксации молекулярного азота почвенными микроорганизмами. Это направление получило дальнейшее развитие в лаборатории чл.-корр. АН СССР В.Л.Кретовича.

Здание Института биохимии. Здание Института биохимии.Довоенные годы |

Здание Института биохимии, 1945 Здание Института биохимии, 1945 |

После кончины А.Н.Баха Институт возглавил его ближайший ученик и сотрудник академик А.И.Опарин (1946-1980 г.), явившийся создателем теории происхождения жизни. По этой проблеме А.И.Опариным было написано множество как научных, так и популярных книг, переведенных на многие языки мира. Основополагающие принципы его теории были впервые изложены им в книге «Происхождение жизни», вышедшей в 1924 г.

С самого основания Института А.И.Опарин руководил Лабораторией энзимологии, которая впоследствии трансформировалась в Лабораторию эволюционной биохимии и субклеточных структур. Круг научных интересов А.И.Опарина был очень широк и не ограничивалсяпроблемой происхождения жизни. Его труды внесли значительный вклад в развитие эволюционной и сравнительной биохимии, а также в энзимологию. В лаборатории А.И.Опарина проводились исследования по действию ферментов в живой растительной клетке и впервые была продемонстрирована важная роль гетерогенности протоплазмы в регуляции ферментативных процессов. Следует отметить, что в этой лаборатории начинали свою деятельность такие ученые, как А.Л.Курсанов, Н.М.Сисакян, А.М.Бокучава и другие, в дальнейшем сами руководившие Институтами и лабораториями.

А.И.Опарин особенно интересовался начальными этапами биохимической эволюции и впервые обосновал закономерный характер возникновения жизни как результат длительного процесса химической эволюции соединений углерода и последующего «естественного отбора» на уровне многомолекулярных образований — предклеточных структур.

Важнейшим положением теории А.И. Опарина явилось представление о фазово-обособленных от внешней среды, но взаимодействующих с ней коллоидных предбиологических микроструктурах, способных к «естественному отбору» в процессе эволюции и превращению их в простейшие живые системы. Крупнейшей заслугой А.И.Опарина явилось то, что он убедительно показал возможность экспериментального подхода к исследованию этой проблемы.

Теория А.И.Опарина о происхождении жизни привлекла к себе внимание ученых различных специальностей во многих странах. Она стала не только фундаментом эволюционной биохимии, но и теоретической основой космохимических исследований и поиска жизни во Вселенной.

В 1970 г. было организовано Международное научное общество по изучению возникновения жизни (International Society for the Study of the Origin of Life), первым президентом, а затем почетным президентом которого был избран А.И. Опарин. Международный авторитет А.И.Опарина был чрезвычайно высок. Исполком ISSOL еще при его жизни в 1977 г. учредил Золотую медаль имени А.И.Опарина, присуждаемую за важнейшие экспериментальные исследования в этой области. А.И.Опарин был избран членом ряда зарубежных академий и научных обществ, почетным доктором многих иностранных университетов, неоднократно награждался золотыми медалями зарубежных университетов и академий, а также высшими наградами и премиями нашей страны и Академии наук СССР. В 1994 г. Институт биохимии им.А.Н.Баха РАН и ISSOL под эгидой ЮНЕСКО провели международный симпозиум, посвященный 100-летию со дня рождения А.И.Опарина, на котором выступили ведущие отечественные и зарубежные ученые.

В Лаборатории биохимии иммунитета растений под руководством чл.-корр. ВАСХНИЛ проф. Б.А.Рубина изучалась динамика окислительных ферментов в онтогенезе растений и проблема устойчивости сельскохозяйственных культур к различным грибковым и бактериальным заболеваниям. После того, как Б.А.Рубин возглавил Кафедру физиологии растений на Биологическом факультете МГУ, эта лаборатория была переименована в лабораторию фитоиммунитета, которой вначале руководил проф. Л.В.Метлицкий, а затем — проф. Е.Г.Салькова, проф. Н.П.Кораблева, проф. О.Л.Озерецковская, академик И.А.Тарчевский. В этой лаборатории были разработаны биохимические основы метода предупреждения прорастания картофеля и хранения овощей, разрабатываются теоретические основы экологически безопасных методов защиты растений.

В Лаборатории энзимологии под руководством чл.-корр. АН СССР В.Л.Кретовича, проработавшего в стенах Института 55 лет и внесшего огромный вклад в развитие биохимии растений и технической биохимии, развивались следующие направления: биохимия и энзимология азотфиксации и восстановления нитратов; энзимология ассимиляции аммония; биосинтез белков в хлоропластах, созревающих и прорастающих семенах. В последние годы в лаборатории В.Л.Кретовича особенно интенсивно проводились исследования энзимологии симбиотической фиксации молекулярного азота.

Следует отметить, что В.Л.Кретович является автором ряда учебников по биохимии растений и энзимологии, а также монографий, посвященных азотному метаболизму растений и биохимии зерна и хлеба. Фундаментальные исследования в лаборатории В.Л.Кретовича в области изучения свойств растительных белков, в частности белков пшеницы, позволили внести существенный вклад в технологии хранения и переработки зерна.

В.Л.Кретович вел большую научно-педагогическую работу: он был заведующим Кафедрой биохимии и зерноведения Московского технологического института пищевой промышленности, читал лекции на Кафедре биохимии растений МГУ. Кроме того, В.Л.Кретович выполнял большую научно-организационную работу, являясь заместителем академика-секретаря Отделения биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений АН СССР (1976-1990 г.), вице-президентом Всесоюзного биохимического общества и председателем его Московского отделения, главным редактором журнала «Прикладная биохимия и микробиология» и членом редакционных коллегий многих научных журналов, членом Высшей аттестационной комиссии СССР и т.д.

В 1939 г. в Институте была организована Лаборатория химии и биохимии белка, во главе которой стал чл.-корр. АН СССР Д.Л.Талмуд. В этой лаборатории изучалась макроструктура глобулярных белков, их физико-химические и биохимические свойства, в частности ферментативные свойства, а также связь между структурой и функцией белков. Впервые Д.Л.Талмудом была высказана гипотеза об определяющей роли гидрофобных взаимодействий в формировании глобулярной структуры белка. В последствии Лабораторией белковых регуляторов метаболизма руководили проф. В.В.Мосолов и проф. Т.А.Валуева.

Проведенные в 50-х годах в стенах Института исследования в области биохимии нуклеиновых кислот позволили понять их роль в процессах наследственности и биосинтеза белка и привели к созданию новой области биохимии — молекулярной биологии. Основоположниками этой науки в нашей стране были академики А.Н.Белозерский и В.А.Энгельгардт.

В.А.Энгельгардт руководил созданной при основании Института Лабораторией животной клетки, в которой изучались процессы окислительного синтеза АТР, что послужило основой для развития нового направления исследований, касающихся изучения механизма мышечного сокращения. В 1939 г. В.А.Энгельгардт совместно с М.Н.Любимовой открыли АТРазную активность миозина. В 1959 г. В.А.Энгельгардт организовал Институт молекулярной биологии АН СССР, ядром которого на первых порах были сотрудники его лаборатории, переведенные из Института биохимии. Следует отметить, что среди них был и академик А.А.Баев, работы которого положили начало генно-инженерным исследованиям в нашей стране.

Академик А.Н.Белозерский успешно проводил в Институте исследования состава РНК и ДНК растений и микроорганизмов. Результаты этих исследований привели к становлению молекулярной биологии и геносистематики. В 1957 г. академик А.Н.Белозерский и академик А.И.Спирин, исходя из полученных ими данных по составу ДНК и РНК у различных видов бактерий, предсказали существование фракции информационной РНК за несколько лет до ее выделения и идентификации в зарубежных лабораториях. В 1965 г. А.Н.Белозерский организовал и возглавил в Московском университете Межфакультетскую лабораторию, впоследствии преобразованную в Институт физико-химической биологии, носящий его имя.

Значимость работ в области биосинтеза белка сделала необходимым создание в Академии наук СССР специального института для исследования подобных проблем. Организовать и возглавить Институт белка АН СССР было поручено академику А.С.Спирину.

По инициативе А.И.Опарина, интересовавшегося проблемой сборки биополимеров, была организована Лаборатория самосборки биологических структур под руководством чл.-корр. РАН Б.Ф.Поглазова. Эта лаборатория, называемая ныне Лабораторией молекулярной организации биологических структур, исследует вопросы, связанные со сборкой бактериофагов, молекулярными механизмами биологической подвижности и функционированием ферментов метаболизма гликогена. В настоящее время Лабораторию возглавляет ученик Б.Ф.Поглазова проф. Д.И.Левицкий.

На посту директора Института (1988-2001) Б.Ф.Поглазов активно развивал исследования как по традиционным для Института направлениям, так по современным проблемам биохимии и молекулярной биологии.

|

|

|

|

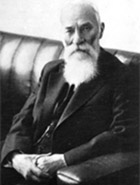

| Алексей Николаевич БАХ директор Института с 1935 по 1946 |

Александр Иванович ОПАРИН директор Института с 1946 по 1980 |

Илья Васильевич БЕРЕЗИН директор Института с 1981 по 1987 |

Борис Федорович ПОГЛАЗОВ директор Института с 1988 по 2001 |

В этот период Б.Ф.Поглазовым было много сделано для сохранения и развития Института. В 1945 г. в Институте была организована лаборатория фотобиохимии, для руководства которой был приглашен выдающийся фотохимик академик А.Н.Теренин и которую затем долгие годы возглавлял академик А.А.Красновский. В лаборатории исследовались первичные этапы поглощения и превращения световой энергии при фотосинтезе. С именем А.А.Красновского связано открытие принципиальной способности хлорофилла и его аналогов к фотоиндуцированной окислительно-восстановительной реакции, получившей в мировой литературе название «реакции Красновского». Он основал школу фотобиологов, представители которой возглавляют ведущие лаборатории и кафедры. Имя А.А.Красновского и его работы широко известны в научном мире. Он был членом иностранных академий, международных обществ, почетным доктором ряда университетов. А.А.Красновский дважды удостаивался премии имени А.Н.Баха, а также других наград Академии наук СССР и нашей страны. А.А.Красновский вел курс фотосинтеза и фотобиологии в МГУ, был главным редактором журнала «Биофизика» и членом редколлегий ряда отечественных и международных журналов.

В Лаборатории фотобиохимии работал профессор В.Б.Евстигнеев, который впоследствии организовал и возглавил Институт фотосинтеза АН СССР. В этой же лаборатории работал и д.б.н. Н.Г.Доман, который затем в течение ряда лет возглавлял Лабораторию автотрофной ассимиляции углерода.

В конце 50-х годов в состав Института биохимии вошла лаборатория физиологической химии АН СССР во главе с проф. Б.Н.Степаненко, которая получила название Лаборатории углеводов. В этой лаборатории была выполнена серия работ по химии и биохимии растительных гетерополисахаридов и фосфорных эфиров сахаров. Работы этой лаборатории получили применение в медицинской практике, а также в биотехнологии. В последние годы лабораторией руководил профессор А.А.Клесов, главный интерес которого был сосредоточен на проблеме ферментативного гидролиза целлюлозы. В настоящее время работы в области углеводов проводятся в отделе ферментов микроорганизмов под руководством проф. В.Д.Щербухина и научно-учебном отделе «Биохимические проблемы экологии» (руководитель — проф. М.Л.Рабинович).

Работы Института внесли значительный вклад в развитие технической биохимии. Исследования, выполненные в лабораториях Института, послужили основой для усовершенствования ряда старых и создания новых отраслей промышленности, а экономический эффект от их внедрения исчислялся сотнями миллионов рублей. К этим направлениям технической биохимии относятся работы, связанные с пищевой, медицинской и микробиологической промышленностями, а также с хранением и переработкой продуктов сельского хозяйства.

В Институте проводились исследования в области биохимии алкалоидов (лаборатория д.б.н. А.А.Шмука), биохимии сушки зерна (лаборатория проф. А.И.Смирнова), изучения белково-протеиназного комплекса и амилолитических ферментов пшеничной муки (лаборатория акад. А.И.Опарина), биохимии полиенов (лаборатория д.б.н. С.Д. Балаховского), биохимии картофеля (лаборатория д.б.н. С.М.Прокошева), разработки методов сушки овощей с сохранением их витаминной активности (лаборатория акад. Н.М.Сисакяна).

Член-корр. АН СССР В.Н.Букин создал Лабораторию биохимии витаминов, которая сыграла огромную роль в развитии науки о витаминах и витаминной промышленности в нашей стране. Впоследствии тематика этой лаборатории расширилась, в связи с чем она получила название Лаборатории биохимии и биотехнологии низкомолекулярных проиродных соединений. Во главе этой Лаборатории стоял проф. В.Я.Быховским.

В послевоенный период в Институте по инициативе А.И.Опарина была организована Лаборатория ферментных препаратов под руководством проф. Р.В.Фениксовой. Затем это был Отдел ферментов микроорганизмов, которым руководил проф. А.М.Безбородов. Отдел занимался получением и изучением ферментов гидролизующих природные соединения (- и -галактозидазы, целлюлазы, ксиланазы и т.д.), ферментов деградирующих ксенобиотики, ферментов трансформирующих углеводы, осуществляющих получение низкомолекулярных олупродуктов, используемых в органическом синтезе.

Исследования в области биохимии чайного растения и чайного производства, начатые еще в лаборатории акад. А.Л.Курсанова, проводились в дальнейшем в лаборатории акад. АН ГССР М.А.Бокучавы и послужили теоретической базой для разработки новых принципов и схем технологий, направленных на улучшение качества чая.

В изучении биологического катализа с середины 60-х годов стали широко использоваться новейшие физико-химические методы исследования. С 1981 г. в связи с приходом в Институт в качестве директора чл.-корр. АН СССР И.В.Березина (1981-1987 г.) исследования в области энзимологии получили новое развитие. Являясь основателем советской школы физико-химии ферментативного катализа, И.В.Березин уделял много внимания становлению в Институте работ в области инженерной энзимологии, биотехнологии, молекулярной иммунологии, структурных исследований белков и биосенсорики.

И.В.Березин создал в Институте Лабораторию химической и инженерной энзимологии, которая явилась основой для образования ряда новых лабораторий Института, в которых развиваются заложенные им основы инженерной энзимологии. Это Лаборатория аналитической биохимии (заведующий — проф. А.И.Ярополов), Лаборатория иммунобиохимии (заведующий — проф. В.В.Дзантиев), Лаборатория молекулярной иммунологии (заведующий — д.х.н. А.П.Савицкий) и Лаборатория инженерной энзимологии (заведующий — проф. В.О.Попов). С января 2001 г. проф. В.О.Попов исполняет обязанности Директора Института.

В 1989 г. по инициативе академика С.Е.Северина была организована группа энзимологии при дирекции Института, в которой изучаются структура и механизм действия ферментов. Эта тематика продолжалась в Лаборатории ферментных систем.

В 1990 г. в Институте была организована лаборатория ферментных систем (заведующий — проф. Б.И.Курганов). Основная деятельность лаборатории направлена на изучение биохимической организации метаболизма, механизмов функционирования и регуляции аллостерических, диссоциирующих и адсорбционных ферментных систем.

За годы существования Института биохимии им. А.Н.Баха мировую славу ему снискали теория происхождения жизни; открытие АТРазной активности миозина, заложившее основы современной механохимии; расшифровка молекулярных механизмов преобразования солнечной энергии при фотосинтезе; разработка основ теории строения глобулярных белков; разработка основ биохимической генетики; предсказание существования информационной РНК и открытие информосом; создание биохимии субклеточных структур; работы в области биохимии растений и азотфиксации; обнаружение актина и миозина во всех эукариотических клетках, что привело к открытию цитоскелетных структур, создание и внедрение новых биотехнологий и многие другие.

Вклад сотрудников Института в науку был отмечен избранием их в действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук, присвоением им почетных званий зарубежных университетов, а также присуждением государственных и академических премий. За выдающиеся научные заслуги А.И.Опарин и В.А.Энгельгардт были удостоены высшей награды Академии наук СССР — Золотой медали имени М.В.Ломоносова.

Институту принадлежит важное место в организации и развитии отечественной биохимии. Сотрудники Института ведут большую работу по подготовке научных кадров среди студентов, аспирантов и докторантов. Воспитанники Института успешно способствовали становлению и развитию биохимии в своих республиках. Сотрудники и воспитанники Института стояли у истоков организации Института молекулярной биологии (Москва), Института белка (Пущино), Института фотосинтеза (Пущино), Института физико-химической биологии МГУ (Москва), Института биохимии растений (Тбилиси), Института молекулярной биологии и биохимии (Алма-Ата), Института биохимии и физиологии (Бишкек) и др.

Институт регулярно проводит отечественные и международные конференции и симпозиумы. При активном участии сотрудников были организованы Всесоюзное биохимическое общество и Международное научное общество по изучению возникновения жизни (ISSOL), научные журналы «Прикладная биохимия и микробиология» и ежегодник «Успехи биологической химии».