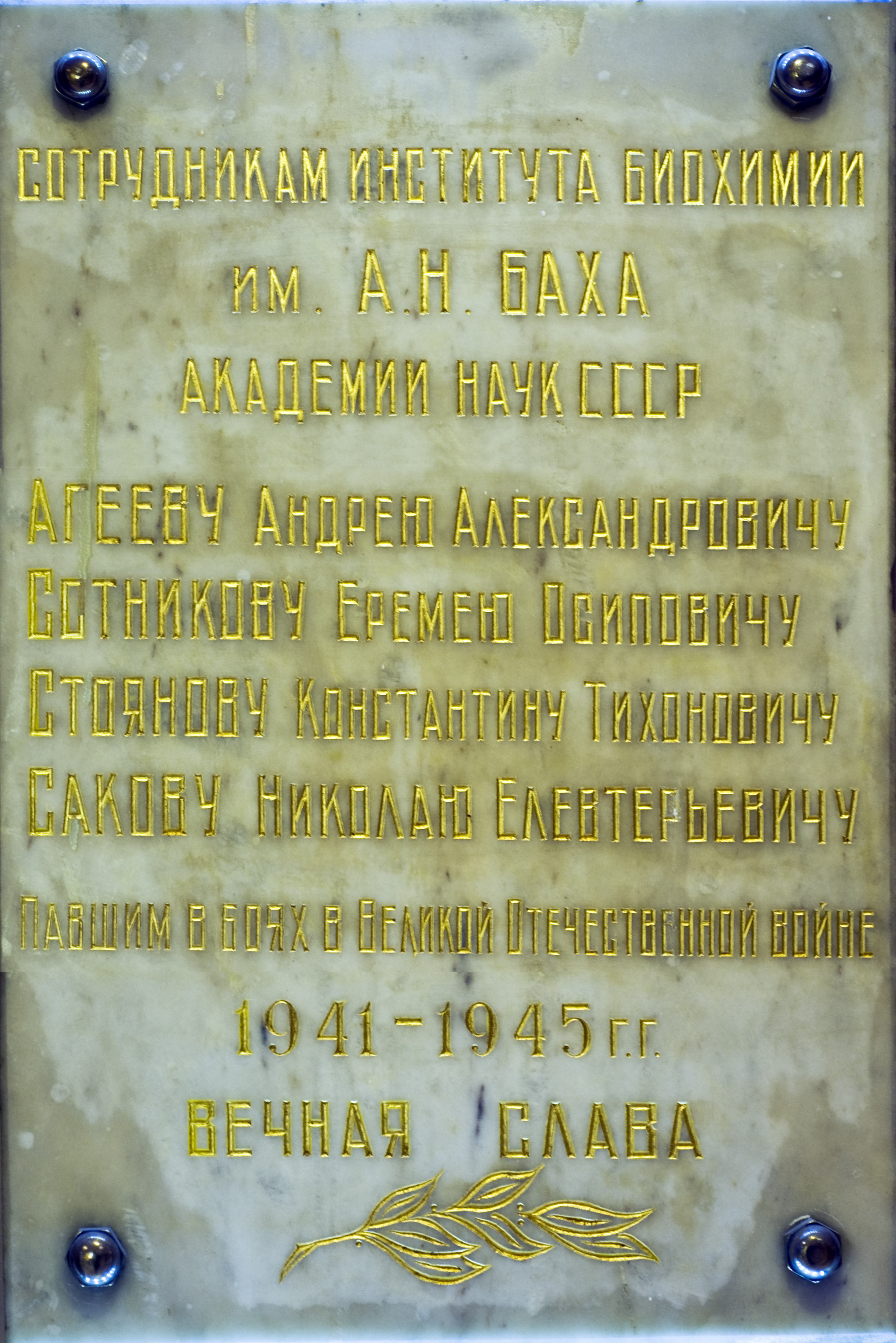

ФИЦ Биотехнологии РАН был основан в 2015 году, спустя 60 лет после окончания Великой Отечественной войны. Однако две из трех организаций в составе Центра, Институт биохимии им. А.Н.Баха и Институт микробиологии им. С.Н.Виноградского, были основаны в 1935 году. К 80-летию Победы рассказываем о том, что сделали для нее наши институты и их сотрудники — как на сельхоз полях, так и на полях сражений.

Во время Великой Отечественной войны наши ученые не жалели сил, чтобы помочь стране. В эти годы оба института были эвакуированы в Бишкек (тогда город назывался Фрунзе), при этом большую часть лабораторной мебели перевезти не удалось. Судя по сохранившейся Объяснительной записке, оборудование ИНМИ транспортировали из одного здания в другое три раза, в итоге его разместили в пяти корпусах по разным концам города. Штат институтов был сокращен до минимума — так, в ИНМИ числилось всего 44 человека. Несмотря на непростые условия, фундаментальные и прикладные исследования не прекращались даже в суровые военные годы.

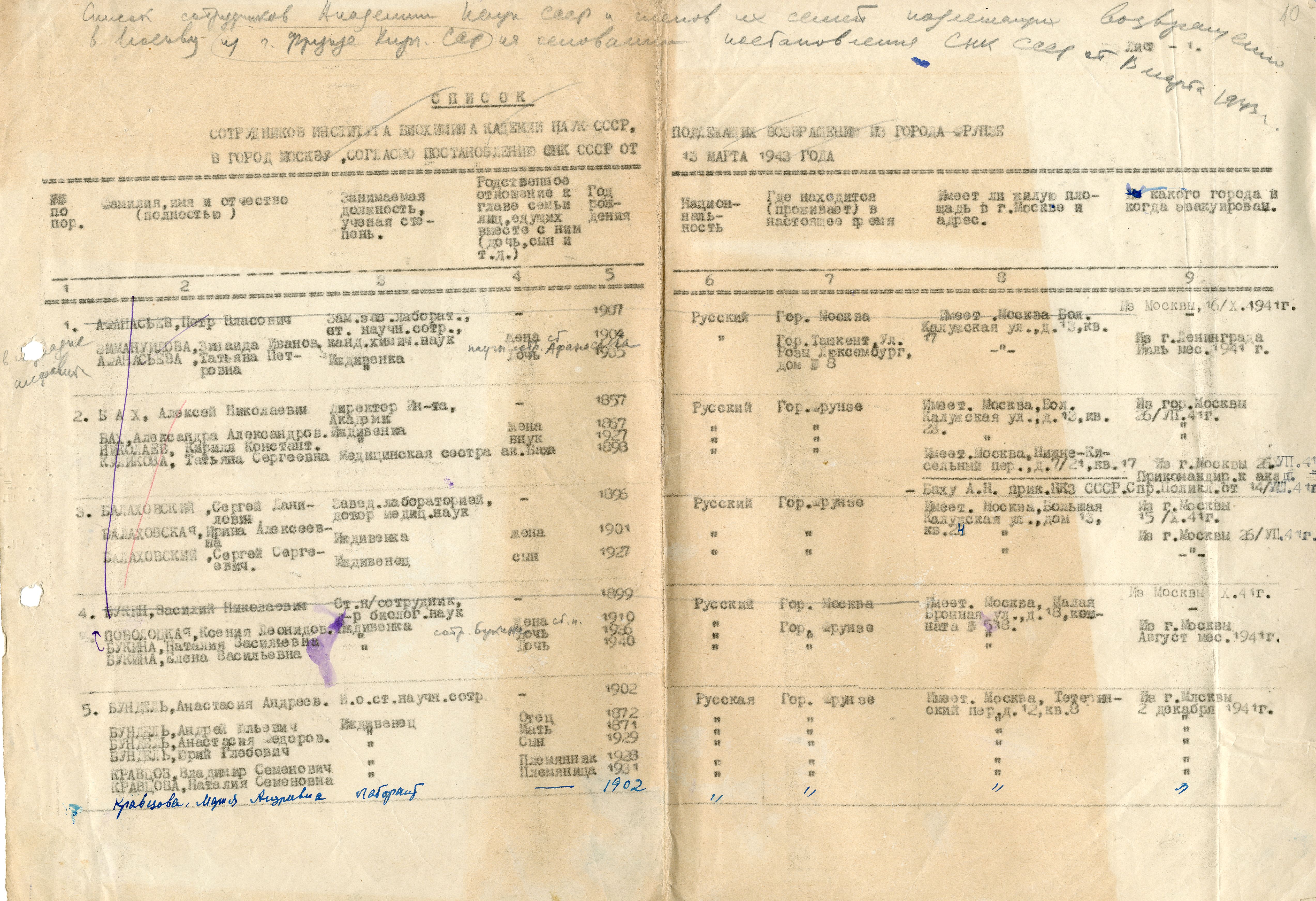

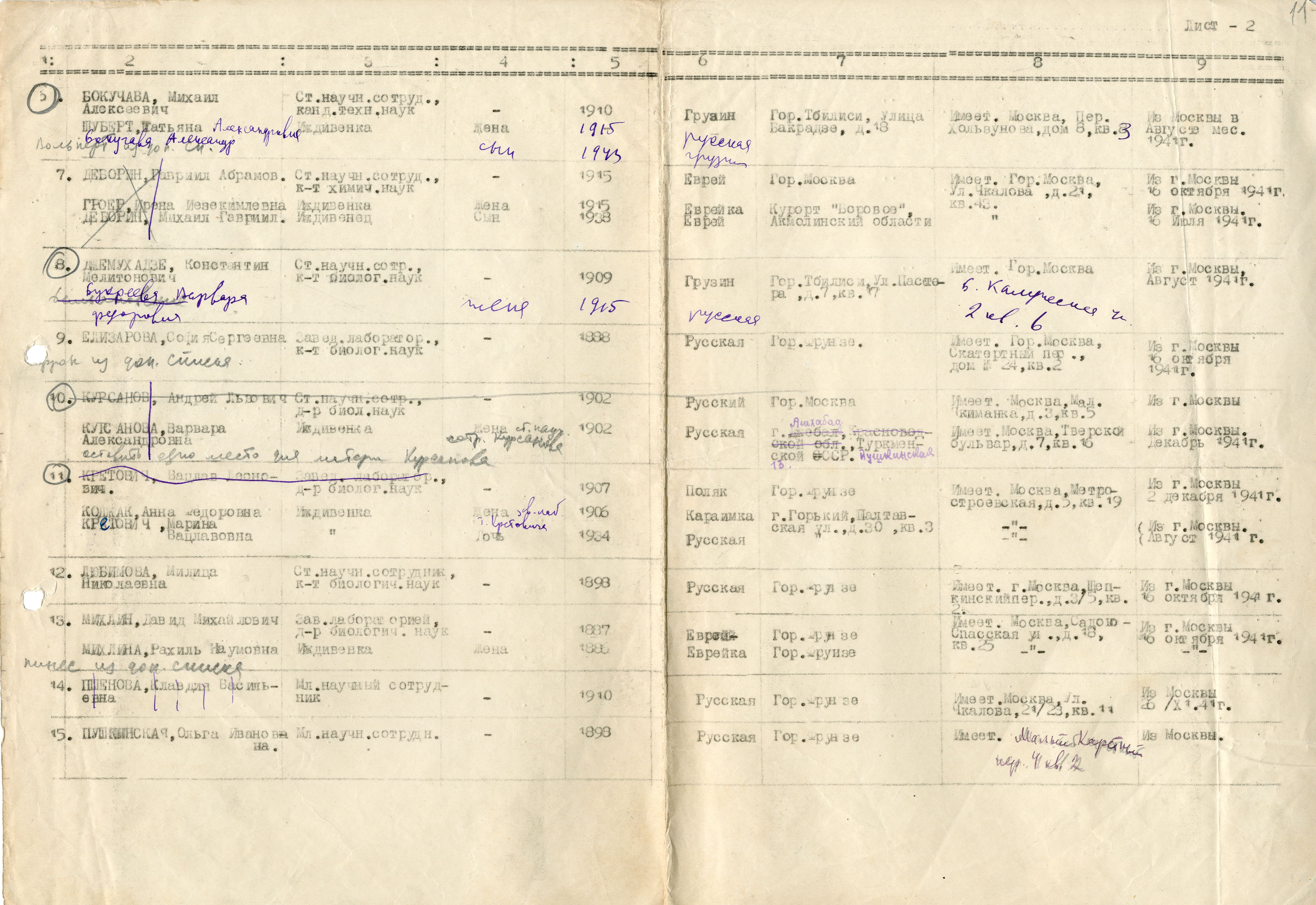

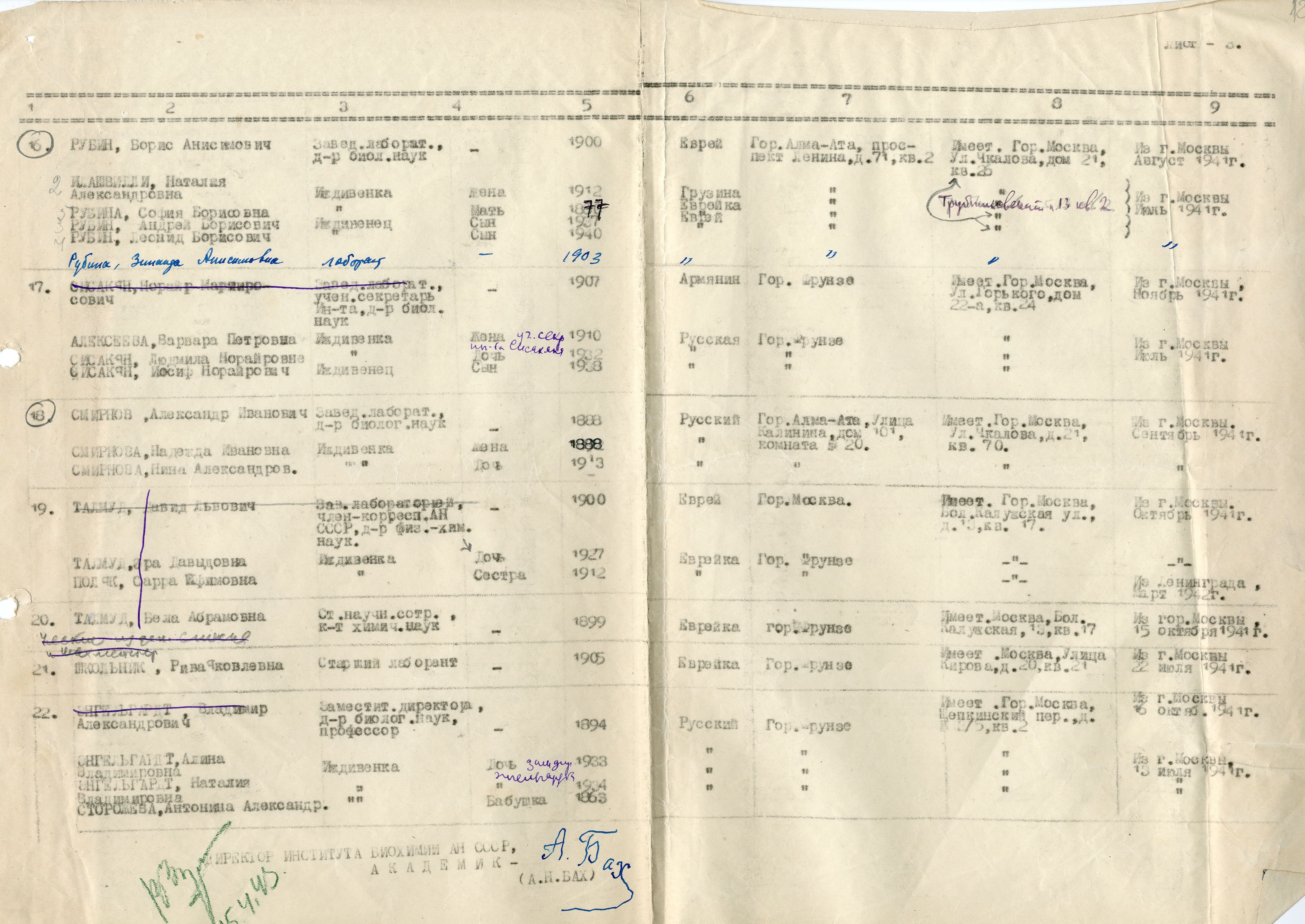

|

|

|

| Штатное расписание Института биохимии, 13 марта 1943 | ||

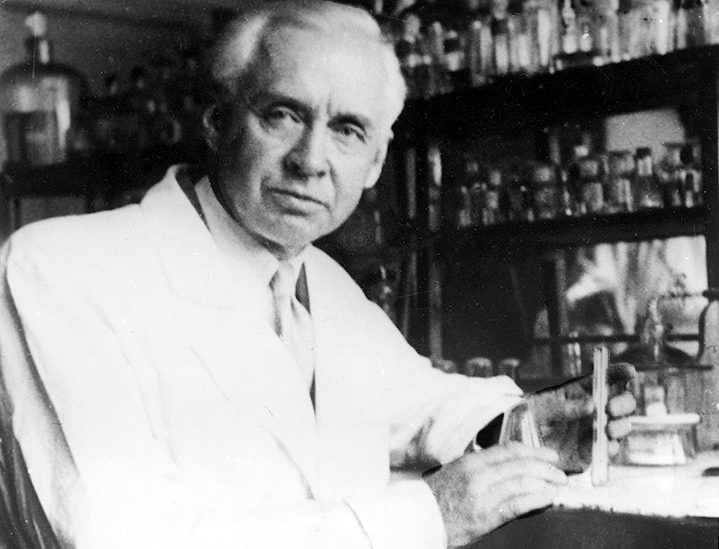

Во главе Института микробиологии с 1939 по 1948 годы стоял Борис Лаврентьевич Исаченко — основатель морской полярной микробиологии, известный исследователь арктических почв, лечебной грязи озер юга России, биогенных месторождений серы и кальция. В военные годы он сфокусировался на исследованиях, повышающих обороноспособность страны. В первую очередь это были прикладные вопросы, связанные с сельским хозяйством, медициной и промышленными процессами. Именно Исаченко страна обязана использованием бактериальных удобрений и методов борьбы с вредителями. Под его руководством сотрудники ИНМИ боролись с инфекциями сельскохозяйственных культур и повышали их урожайность, искали и улучшали пути синтеза витаминов, лекарств и красок.

Многие из этих проектов проводились по заказу Военно-санитарной Комиссии Президиума АН СССР. Так, в 1943 году в Институте микробиологии создавались бактериофаги для борьбы с сепсисом и фаговая вакцина против дизентерии, препараты для заживления ран, способы синтеза витамина В1, антибиотики сульфамидной группы и методы очистки водоемов после оккупации, в 1944 — фаговые препараты, а также мицетин и аспергиллин. В 1945 году ученые выезжали в экспедиции в Пятигорск, Грозный, Краснодарский край, Крым, Украину и Армению. Список тем изучения был широким — от заболеваний томатов до микрофлоры горячих источников.

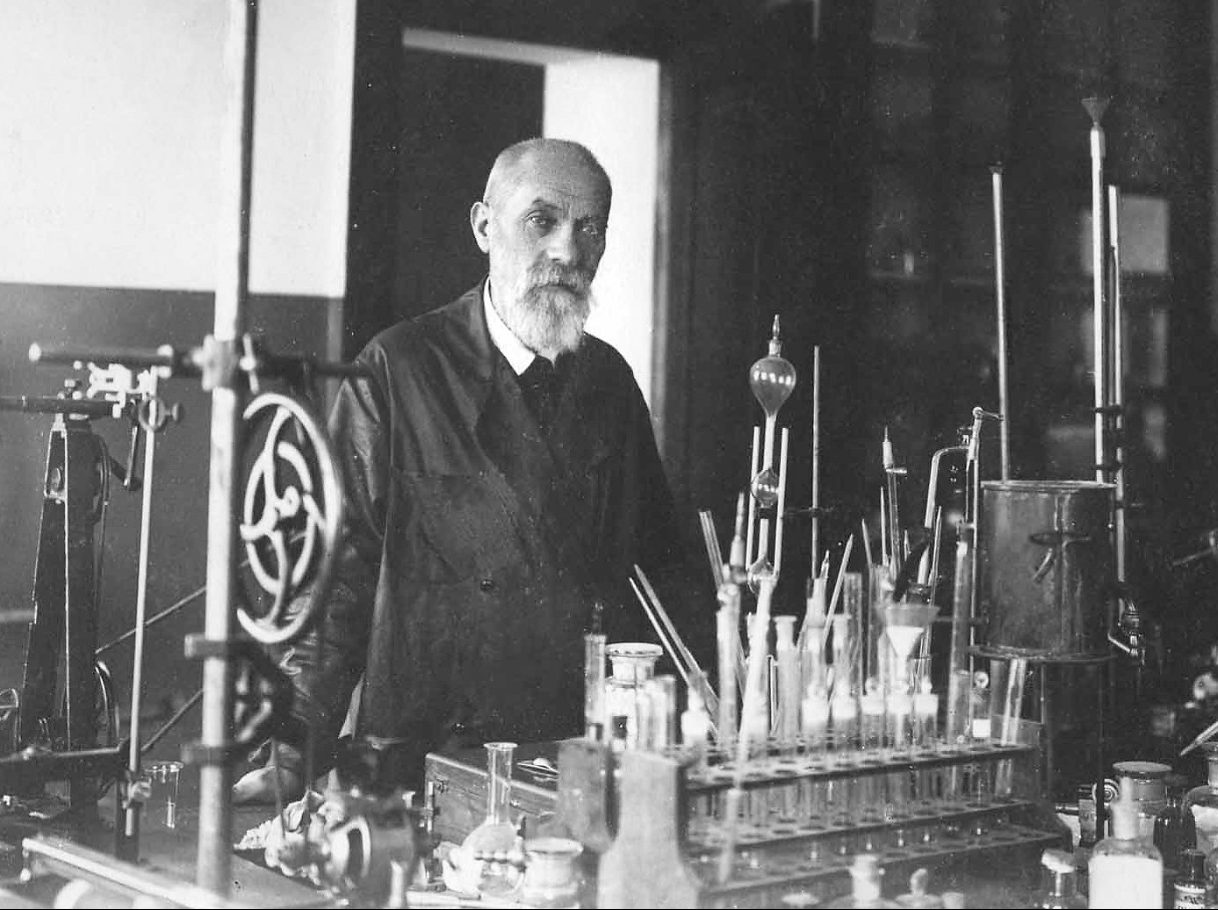

Институтом биохимии со дня его основания и до самой своей смерти в 1946 году руководил Алексей Николаевич Бах. Во время войны он, эвакуированный вместе с семьей, трудился на благо науки, а также занимался организаторской и общественной работой. Благодаря Алексею Николаевичу в 1943 году был основан Киргизский филиал АН СССР. Кроме того, директор института стал председателем Киргизского филиала Антифашистского комитета советских ученых.

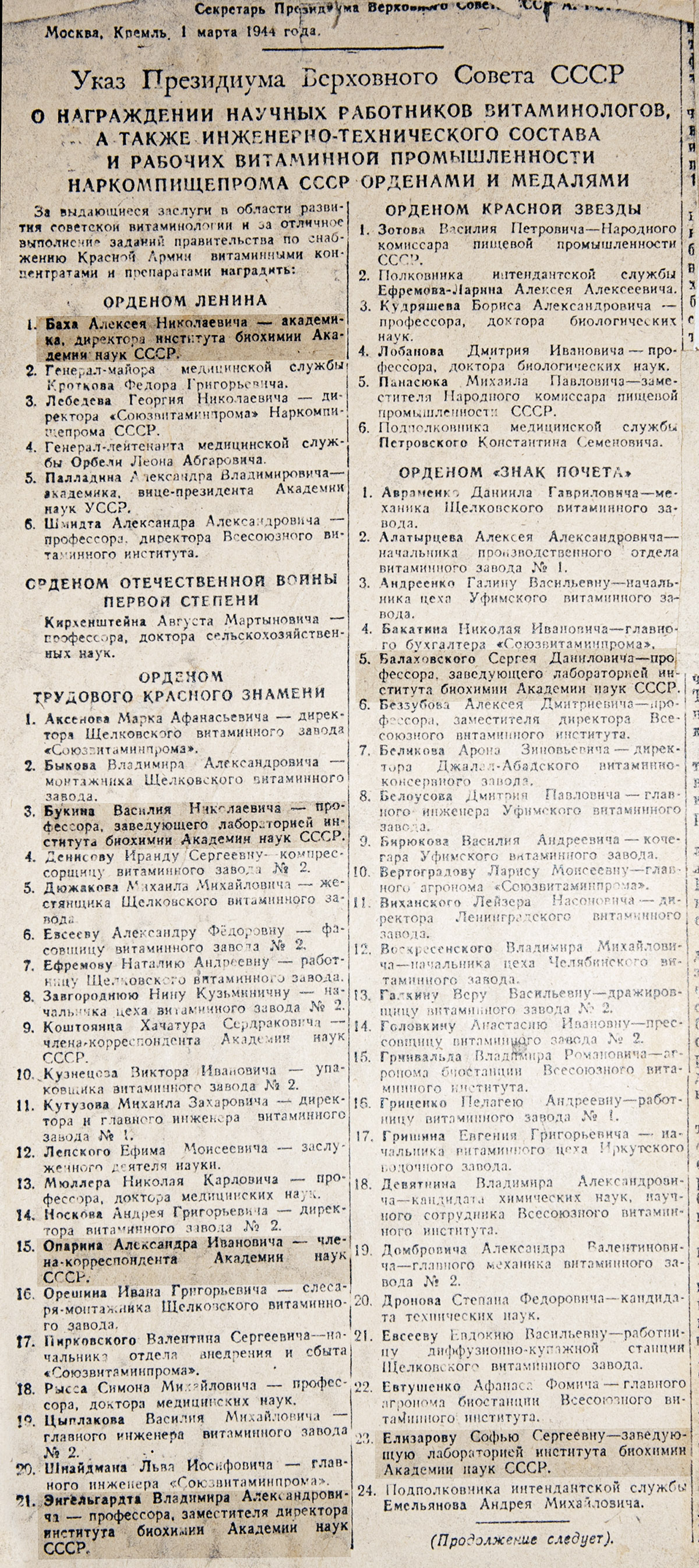

За свой труд в этот период ученые института не раз становились лауреатами Государственных (Сталинских) премий. В 1943 году этой государственной наградой отметили работы В.А. Энгельгардта и М.Н. Любимова за исследования ферментативных свойств миозина и механо-химии мышц. Эти деньги лауреаты перечислили на благо родины — в Фонд восстановления советской культуры.

В том же году премию за разработку препарата специального назначения присудили еще четверым сотрудникам ИНБИ: Д.Л. Талмуду, П.В.Афанасьеву, Б.А. Талмуду и Г.А. Деборину. Они пожертвовали всю сумму премии в Фонд Обороны.

Три года спустя, уже после окончания войны, в составе группы соавторов Государственной премии был удостоен С.Д. Балаховский. Во время войны он создал метод получения сухой плазмы и сыворотки крови, благодаря которому удалось спасти множество жизней, в том числе и в фронтовых госпиталях.

Алексей Михайлович Безбородов служил военным фельдшером. Курсы подготовки он прошел всего за несколько месяцев в медицинском училище в Ашхабаде, куда был эвакуирован в 1941 году. Безбородов оставил мемуары, где одиннадцать эпизодов были посвящены удивительным событиям, произошедшим с ним на фронте. Будущий ученый описал, как останавливался в доме бывшей одноклассницы Гитлера, видел трупы красноармейцев со следами пыток и вырезанной звездой на груди, сражался в танковой дивизии в Карпатах и получал цветы от местного населения под Прагой, где он и встретил Победу. После Великой Отечественной войны Алексей Михайлович оставался в Группе Советских войск в Германии (в ИНБИ он придет только в 1976 году). За годы службы он получил немало медалей, орден Отечественной войны II степени и орден Красной Звезды.

Для Ильи Васильевича Березина фронтовая служба повлияла на выбор научной сферы. До войны будущий директор Института биохимии им. А.Н. Баха учился в МАИ. В июле 1941 года он ушел на фронт добровольцем, сражался на Западном и Центральном фронте, дослужился до звания старшего лейтенанта, стал командиром минометной батареи и кавалером орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды и многих медалей. Победа дорого далась будущему знаменитому исследователю: из-за контузии он оглох на левое ухо. После демобилизации в 1946 году Березин по совету однополчанина пошел учиться на химический факультет МГУ вместо возвращения в альма-матер, что сыграло решающую роль в его карьере. В дальнейшем ученый защитил докторскую диссертацию «Физическая химия ферментативных процессов», основал кафедру химической энзимологии и написал более 230 научных работ.

Научный сотрудник Института биохимии им. А.Н. Баха, позже заведующий лабораторией ИНБИ, будущий основатель и первый директор Института фотосинтеза АН СССР в г. Пущино, Вячеслав Борисович Евстигнеев, вступил в ряды ополченцев 6 июля 1941 года (1289 стрелковый полк, младший лейтенант, мастер-химик мастерских боепитания). 12 октября 1941 года попал в плен под Вязьмой. Бежал из плена в июле 1944 года. Позднее числился в рядах 12 запасной стрелковой дивизии и 32 стрелкового полка.

Лев Вульфович Метлицкий, будучи научным сотрудником ИНБИ (позже, в 1959 г., заведующий лабораторией иммунитета растений), ушел на фронт в 1941 году в звании ст. лейтенанта интендантской службы. С октября 1942 года числился на должности начальника продовольственного отделения Интендантского отдела 33-й Армии в звании майора интендантской службы. Награждён орденами Красной Звезды (1943 г.), Отечественной войны I степени (1944 г.), Красного Знамени (1945 г.)

Иван Андреевич Егоров, ученый в области технической биохимии и космической биологии, после окончания МГУ им. М.В. Ломоносова в 1936 году пришел работать в Институт биохимии им. А.Н. Баха (позже, в 1959 г., стал заместителем директора по науке ИНБИ). Иван Андреевич ушел на фронт в июне 1941 года в звании младшего лейтенанта. Вернулся с войны в 1945 году и продолжил свои научные работы в области биохимии виноделия. Им был предложен ряд технологических схем и режимов по совершенствованию технологии коньячного и шампанского производства. Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени.

|

|

|

|

|

| Илья Васильевич Березин. В годы войны |

Алексей Михайлович Безбородов. В годы войны |

Вячеслав Борисович Евстигнеев. В годы войны |

Лев Вульфович Метлицкий. В годы войны |

Иван Андреевич Егоров. В годы войны |